- 髙橋先生との出会いを教えていただけますか?

-

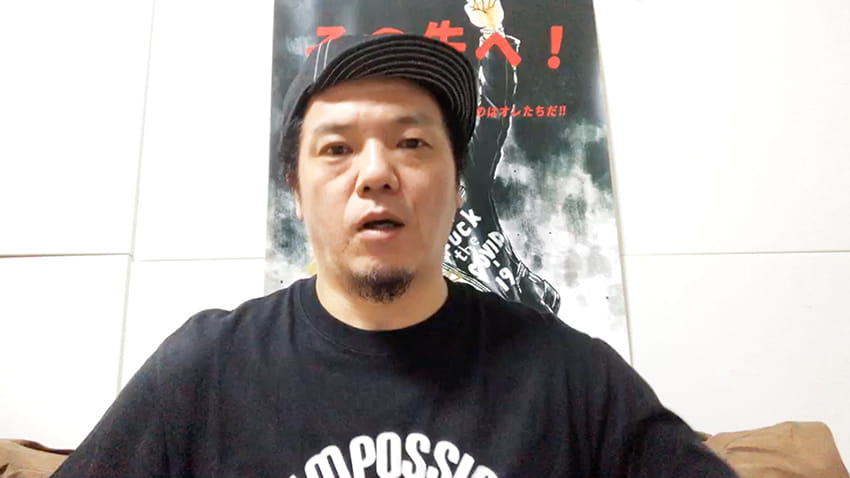

やべ:僕はもともと、髙橋さんにお会いする前から『クローズ』の読者だったんですよ。あ、僕は普段髙橋さんのことを「4-Show(シショー)」と呼んでいるんですが、ちょっとややこしいのでここでは髙橋さんと呼ばせてもらいますね。

- そうなんですね、わかりました。

-

やべ:経緯は後でお話します(笑)。それで最初にお会いしたのは渋谷公会堂だったと思います。「THE STREET BEATS」と「横道坊主」が合同で行ったライブで、僕も知り合いを通じて初めて観に行った時のことでした。ライブが終わって、そこで「THE STREET BEATS」のOKIさんと楽屋でお会いしたんですが、そこに髙橋さんもいらっしゃったんです。

- そうなんですね、OKIさんを通じて知り合われたと。

-

やべ:そこでOKIさんと髙橋さんがお話をしていて……僕の方をチラッチラッと見るんです。作品を読んでるとはいえ、僕は髙橋さんの顔までは知りませんでしたから「あれ、知り合いだったかな?」と考えていたところ、OKIさんが「やべ、お前、『喧嘩の花道』って作品に出てんの?」って聞いてきたんです。「はい、出てますよ」と答えたら「ほら、やっぱりそうだよ!」って髙橋さんのテンションが上ってきた(笑)。そして「オレ、ファンなんです」って、髙橋さんから言ってきたんですよ。

- なんと、予想外の展開ですね。

-

やべ:そうなんですよ。続けて「握手して下さい」と言われて。実は役者として握手を求められたのは、髙橋さんが初めてだったんです。そんなこんなしているとOKIさんが「彼は髙橋って言って、漫画家なんだけど……」と言われたんで、ピンと来ました。「勝手に言わせてもらえば」とかでも「THE STREET BEATS」と「横道坊主」のファンだと書かれてたんで「もしかして『クローズ』の髙橋さんですか?」ってお聞きしたら、「おー、知ってますか!」と(笑)。「めちゃめちゃファンですよ、単行本全部買ってますし!」とお答えして、そのまま打ち上げに突入です(笑)。そこでいろんなお話をして、現在に至っているって感じですね。

- それは作品でいうと、どのくらいの時期ですか?

-

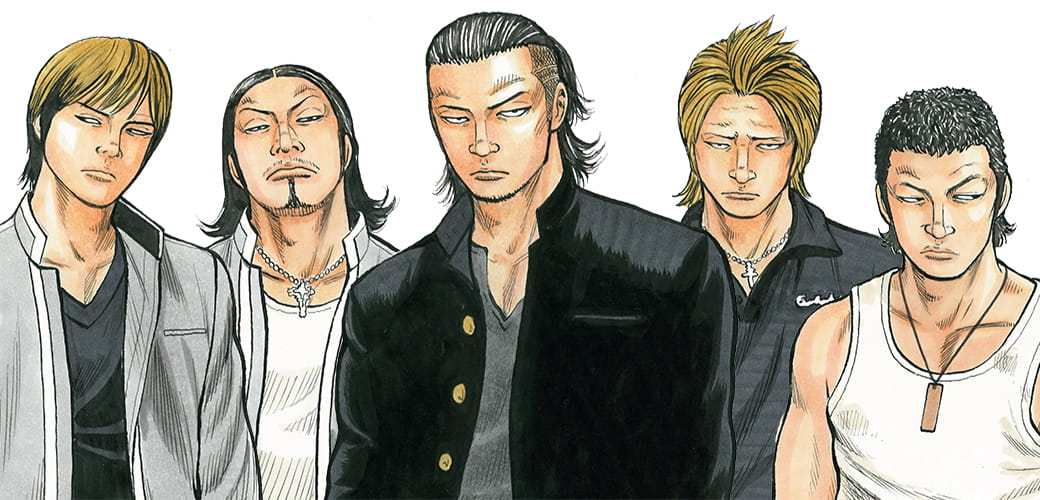

やべ:単行本で言ったら10巻くらい、県南の5人組のエピソードの時期かなぁ。僕が初めて『クローズ』を知ったのは、単行本で言えば4巻くらいの時、3代目武装の話が始まったころだと思います。たまたまコンビニで、春道が表紙の「月刊少年チャンピオン」を見かけて「何だこれ?」と思って手にとって読んでみたら、面白かった(笑)。すぐに本屋に行って単行本を買おうとしたら、置いてなくて、取り寄せしてもらって購入したんです。読んでみたら音楽の趣味も同じだし「何だよ、わかってんじゃん、この作者!」ってシンパシーも感じて、そのままファンになった感じです。

- かなり早い段階で『クローズ』のファンだったんですね。

-

やべ:話が進むにつれて物語も盛り上がっていきましたからね、ずっとファンでした。これは余談なんですが、その打ち上げで髙橋さんが「よし、今日から俺らは五分の兄弟分で行こう!これからはきょうすけって呼ぶな!」って言われたんですよ。そのちょっと前に、当時アシスタントだった永田晃一くんと「五分の兄弟になろう」って言ってたんですけど、髙橋さんの言葉を聞いて永田くんが「やべさん、やっぱ五分はダメですね、師匠が五分なら、オレは七:三くらいですかね」「いやいや、それを言ったらオレだって髙橋さんと五分ってワケにはいかないよ、どうすっか…」と(笑)。貫目をどうつけるか、非常に悩みましたね(笑)。結局「きょうすけ」「髙橋さん」と呼ぶ関係になりました。

- なるほど、自然と折り合いがついた感じですね。

-

やべ:でもそんな付き合いをして10年くらいたった頃ですかね、髙橋組と一緒に沖縄旅行行ったんです。2人で飲んでるときに、ほろ酔いの髙橋さんが「いや~、きょうすけには師匠って呼んで欲しいなぁ」って、ボソって言われたんです。僕にとっての「師匠」は役者の丹波哲郎さんだけですので、ちょっと戸惑ったんですけど、すでにダーツでの髙橋さんのネーミングが「4-Show(シショー)」だったので、そっちならありかと。

- そういうことなんですね、なるほど。

-

やべ:次の日の朝、髙橋さんが「おー、おはよー!」と挨拶されたんで、僕なりに考えて、口元抑えてボカしながらながら「4-Show、おはようございます!」って挨拶したんです(笑)。そしたら髙橋さんが「お?おおー!!」ってすごい反応して(笑)。なんかテレ臭い朝でしたけど、それから4-Showと呼ぶようになりました(笑)。しばらくはフワっとした会話が続けられましたけどね(笑)。

- 何かいい話ですね(笑)

-

やべ:いやー、照れくさかったですよ(笑)。そこから髙橋さんもメディアに露出する機会も多くなって、今では「きょうすけ」「やべ氏」「やべ」「やべちゃん」とか、いろんな呼び方されてます。でもそのおかげで、髙橋さんがどの呼び方をするかによって、その時の髙橋さんの気分がわかるようになりました(笑)。それはそれとして、髙橋さんがメディアで「やべ氏」って呼んでくれたことで、周りもそうなってきましたね。僕は人間が小さいもんですから(笑)、ギャラリーとかに「やべー」とか呼ばれると、ちょっとムッとする時もあったりします。ファンからすれば普通なんですけどね。僕もOKIさんのことライブでは「OKIさーん!」なんて呼ばないですから(笑)。もしかしたらファンは「やべし」「やべ死」くらいに思ってるかも知れませんが、僕の中では、周りは「やべ氏」と呼んでくれてると思ってます(笑)。ただ山田孝之だけは「やべうじ」って呼ぶんですよね(笑)。「うじ」になると、ちょっと違うだろってなりますが(笑)。

- 家族やアシスタントさん、編集さんを除けば、髙橋先生にとって一番身近にいる存在って感じですね。

-

やべ:そうなんですかね、とてもありがたいことです。いろんな人を紹介してくれますし……「人」が好きなんですよね、髙橋さんは。わけへだてがないですから、僕も髙橋さんを通じて地元の人達とも仲良くなりました。髙橋さんや髙橋組が忙しいときは、その人達に遊んでもらったりとか(笑)。大人になってからでもこんなにいろんな人と友達になれるんだという。これは髙橋さんの作品にも通じてますよね、人が繋がっていく……パルコ&デンジャラーズだとかはその象徴だと思います。

- そうですね、つながりは広がっていきますね。

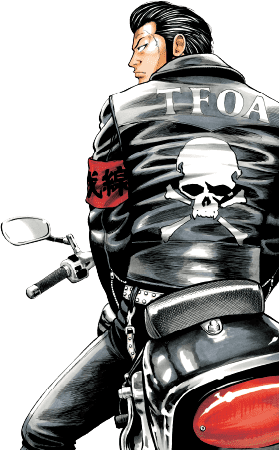

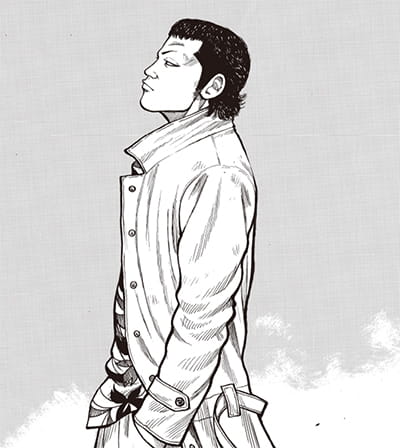

- やべ:『クローズ』の登場人物たちは、みんな魂を張って生きている。だから出会い方ひとつで味方にもなるし、敵にもなる。社会的な理解はないかも知れないけど、彼らは彼らのルールに則って、事態を打開していくわけです。世間では「話し合い」のところが「タイマン」という形になったりしますが。自分たちが心から納得できる形を持っているからこそ、シンパシーやリスペクトが生まれてくる。それが繋がりを広げていくんですよね。そういうところが大きな魅力で、この漫画に出会ってよかったな、と思わせてくれる大きなポイントです。本質的なことを描いているから、時代を超えて読むことができる作品になっているんだなとも思います。僕的には、それを立証したのが映画『クローズZERO』シリーズだったんじゃないかなとと思ってます。

- やべさんは映画『クローズZERO』には企画段階から深く関わっていらっしゃるんですよね。

-

やべ:映画の公開当時、連載されてたのは『WORST』でしたから、本来であれば『WORST』を映画化するのが筋だったんじゃないかなと思います。でも『クローズ』という原点から始めたんですよね。しかも紆余曲折を経て、坊屋春道という主人公を出さずして、『クローズ』の世界観を出せるかという、非常に難しい、映像界としては相当なチャレンジになりました(笑)。なにせ、主役がいないわけですからね、あまり聞いたことはないですよ。でも蓋を開けてみれば、それがたくさんの人に受け入れられて、高い評価を得ました。これは映画人としては本当に嬉しいことでしたが、それも『クローズ』という作品が訴えていたことが、映像世界にも必要とされる主張だったってことだと思うんですよね。過去から現在まで、不良漫画はたくさん存在します。ですがなぜ『クローズ』だったのかというと、自分たちのモラル、ルールの中で生きているという一本の筋がポイントだったんでしょうね。皆が繋がっているからこそ、誰かがやりすぎないように見ている、どこかで誰かに本音を吐露している、そういう人間のつながりが求められていたんだと思います。

- 原作の主人公不在で物語が進んだってのは、本当にすごいことですよね。

-

やべ:そうですね、失礼なお話ですが、僕らがこの作品を作るにあたっては、読者やファンよりも、髙橋さんに凄いものを見せたいっていう気持ちに大きなモチベーションがありました。髙橋さんには毎週、キャストやスタッフの報告に行っていたんですが、髙橋さんは知らないキャストがいると次までには作品を見て勉強してくださっているんですよ。そんなキャッチボールをしながら撮影に挑んだんですが、髙橋さんが現場に来た時、舞台となる学校を見て「こんな学校、通いたくねー!」って言ってくれたんですよね(笑)。「なんだよこれ、おい、みんな写真撮れ!!」って髙橋さんがアシスタントに号令を出して……そのときに、僕が作ったわけではなく美術の林田さんが作った舞台なわけですけど、僕自身は「してやったり!」と思いました(笑)。

- 小栗旬さん、山田孝之さんをはじめ、キャストも凄かったですよね。

-

やべ:『花より男子』の小栗旬、『電車男』の山田孝之……王子様とオタクに男が語れるのかみたいな話は、正直、僕のところにもそれなりに来ましたね。実際、僕もちょっと思ってましたから。『花より男子』みたいな調子で「リ~ンダマン♥」みないなことを言われても困るじゃないですか(笑)。でも会って話してみたら全然違いましたね。僕が負けるんじゃないかと思うくらいな勢いで『クローズ』読み込んでましたし、山田孝之についても役柄に取り組む姿勢が違いました。山田くんは「オレにこの役ができるんだろうか」ってところからストイックに挑んでました。役柄をもらって、嬉しいとかじゃないんですよね。真剣そのもの。彼らを含めて、キャスティングされた役者がみな『クローズ』を好きでした。プロとして役をきちんとこなすっていうのは当たり前なんですが、そこに深い想いをそれぞれが込めてました。その日の撮影が終わった後に、酒を飲みながら「これでいんだろうか、『クローズ』の演技はどうあるべきか」なんて、皆で話し合ってましたから。映像通してそれが伝わらなかったなら、映像界に未来はないなってくらいでしたよ。そんな彼らを通して『クローズ』の世界が世の中に届いた。やはり作品のメッセージ性は世代を超えるんだな、と改めて実感しました。

- この映画を見て『クローズ』を読み始めた世代も多いと聞きますね。

-

やべ:嬉しいですよね。実は映画を作るにあたって、様々な事情から、もしかしたら『クローズ』というタイトルを使えないかも知れないという状況になったことがあるんです。そこでタイトルの他にサブタイトルが必要かも、ということになって、それを僕から髙橋さんにお伝えしたことがありました。その時に髙橋さんに「どんなサブタイトルがいいですか?」って聞いたら、「そうだね、”カラスは飛んでいく”っていうのはどうだろうか」との提案がありました。「それはどういう意味ですか?」って聞くと、「彼らは彼らのルールを持って生きているから、高校時代は彼らのルールで収まる形なら、どんなことがあってもいいと思うんだよね。でも、そこを経てみんな大人になり、社会に出ていくだろ。そうすると、それだけでは済まなくなる。だから、成長して社会に羽ばたくという意味で”飛んでいく”ってつけるといいかなと思うんだよ」と。なるほどと、その言葉は僕の胸に刺さったワケです。それがあったので、映画の中で「源治、飛べー!」ってアドリブが生まれて、源治に書いた手紙にも、そういう内容を添えたんですよ。

- そうだったんですね。

-

やべ:撮影が終わって髙橋さんに「あの時の髙橋さんの話を聞いて、ああいうアドリブを入れたんですよ!」って報告したら、一言「そうなの?」と(笑)。こっちとしてもはもう少し感心してくれるかなとか思ったんですが「そうなの?……そういえばあれさー」みたいな感じで次の話題に移っちゃった(笑)。そこが髙橋さんらしさでもあるんですが(笑)、髙橋さんにとっては特別なことじゃなくて、普段いつも考えている本音を語っただけなんだなと。でも本音だから、こちらに突き刺さる。そういうシーンって、漫画にもあるじゃないですか。春道がボソっと本音を語るシーンとか。髙橋さんはありのままで作品世界を作っているんだなって思いましたね。本音の世界だからこそ、漫画のファンはもちろん、キャストやスタッフにもその思いがしっかり伝わっているんだなと思いました。まぁ、伝わりすぎててというか、キャストがみんな『クローズ』を好きすぎて、「今のオレのセリフ、すげー『クローズ』っぽくなかったですか!」とか「このポーズ、すげー『クローズ』っぽくないですか!」とか、「お、おう、そうだな」って言うしかないような場面もたくさんありましたね(笑)。それぞれの中で『クローズ』像が出来上がってるから、共感できることできないこと含めて、みんな真剣でした(笑)。

- 男なら深く心に染みる物語ですよね。

-

やべ:今はこういうご時世になって、自粛モードが基本になってます。でもそういう中で、この映画をネット配信で見てくれている人も多いみたいで。10代くらいの子たちが「小栗旬かっっこいい!」とか言っているって話も聞きました。それって僕らの世代が『仁義なき戦い』を見て「松方弘樹、やべー、こえー!」とか言ってたような感じなのかなと(笑)。そういう衝撃を与える映画になったのかなと思うと嬉しいですよね。あの映画以降、ワルメンブーム的な流れができたのも嬉しかったですね。不良ものって、『仮面ライダー』や『戦隊モノ』とかと同じように、男の子なら必ず通る道だと思うんです。でもそれがいつの間にかなくなってたから、復活させられたのかなと(笑)。また、お父さんと娘さんがデートできる映画だった(笑)。娘さんはイケメンを、お父さんは『クローズ』を観たい(笑)。そんな風に、映画館にいろんな人がいたのも嬉しかったですね。

- 本当に、不良漫画のエポックメーキングだと思います。

-

やべ:『クローズ』の世界って、シンプルなんですよ。僕は「キレイ事」って、正しいことだと思ってるんです。髙橋さんともよく話をするんですが、「オギャー」と生まれた瞬間から悪いヤツなんていないじゃないですか。その環境や育ち方、出会いで変わるわけで、登場する彼らもそうなんですよね。大人からみたら「キレイ事」でも、彼らはそれをシンプルに語るわけですよ。でもはみ出すことだってあり、はみ出した中でもルールやモラル……一本筋を持って生きているワケです。それが彼らなんですね。

- なるほど。

-

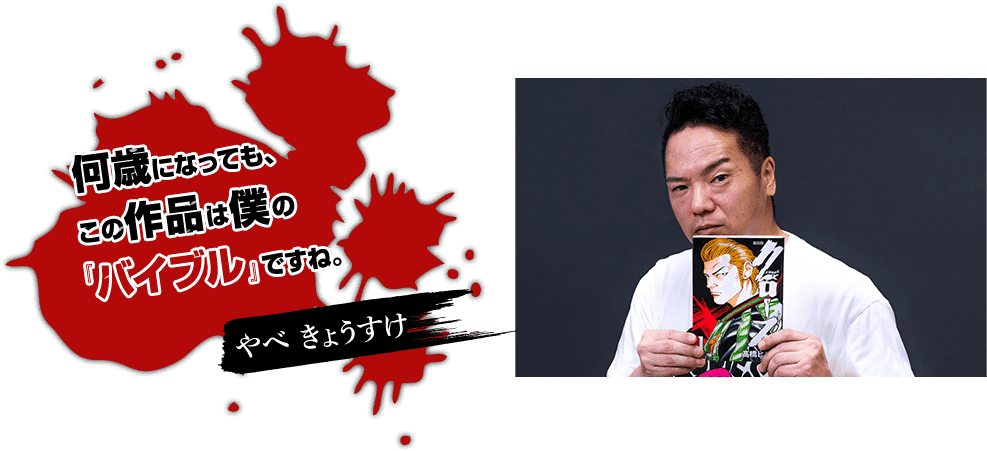

やべ:よく「やべさんの一番好きなキャラは誰ですか」て聞かれるんですけど、そういう観点から僕は迷わず「安田泰男だよ」って答えてます。昔は違いましたよ、20代とかは。ただ歳を重ねてきて強さの本質を考えたときに、鈴蘭を一本にまとめるきっかけを直接作ったのは「ヤス」じゃないのかなと。三代目の武装に人質に取られて自分が大変なのに、駆けつけた春道にVサインを出す強さ。自分が信じるものを信じ、笑うことができる……この笑顔こそ「強さ」だと思います。ケンカは弱いですが、鈴蘭でも皆に慕われる確固たる地位を築き挙げたヤスは、ある意味で最強よりも最高を体現したキャラだと思いますね。

- そうですね、三代目武装との抗争を機に物語も大きく広がりましたね。

-

やべ:そこから阪東が目覚め、黒焚連合の結成を経て、学年を超えた絆が鈴蘭に生まれて、春道を中心に鈴蘭がひとつになっていく。やはり起点となったのはヤスだな思うと、本当に『クローズ』は奥の深い物語だなと感じます。だから何歳になっても、この作品は僕の『バイブル』ですね。本当にいじめられて悩んでいる子がいるなら、読んで欲しいですよ。「あなたみたいな人間こそが、最高にして最強の可能性を持っているんですよ」と、ヤスの姿から読み取ってもらえるといいですよね。

- ヤスは上からも下からも好かれてましたしね。

-

やべ:そう。春道の側にずっといた男でもありますし、ゼットンが教師になるよりも前に、ヤスに教師になって欲しいと思いますね(笑)。ゼットンは鈴蘭の教師には向いているでしょうけど、他の学校ではどうかなと思うんです。その点、ヤスならどの学校でもすばらしい教師になれると思うんですよね(笑)。リアルタイムで読んでいるときはそうでもなかったんですけどね、読み込むたびにヤスの魅力は深まっていきましたね。

- やべさんだからこその観点ですね。それでは最後に、髙橋さんにメッセージをお願いいたします。

-

やべ:大変なご時世ですが4-Showからのメッセージ通り!その先へ!勝つのはオレたちです!

ありがとうございました。

やべ きょうすけ

- 年齢:

- 46歳

- 生年月日:

- 1973年11月12日

- 出身地:

- 大阪府

- 身長:

- 163cm

- 体重:

- 60kg

- 趣味:

- ダーツ、麻雀、野球、プロレス観戦、格闘技観戦、ビリヤード、競馬、ボーリング

- 特技:

- ボクシング、キックボクシング(プロ戦績 全戦全勝 オールKO)